Le 21 septembre 2025, lors des journées du patrimoine, une dalle funéraire a été déposée dans l’église du Quesnoy. Une installation en coopération de la municipalité, du cercle historique quercitain et de la paroisse.

Le 21 septembre 2025, lors des journées du patrimoine, une dalle funéraire a été déposée dans l’église du Quesnoy. Une installation en coopération de la municipalité, du cercle historique quercitain et de la paroisse.

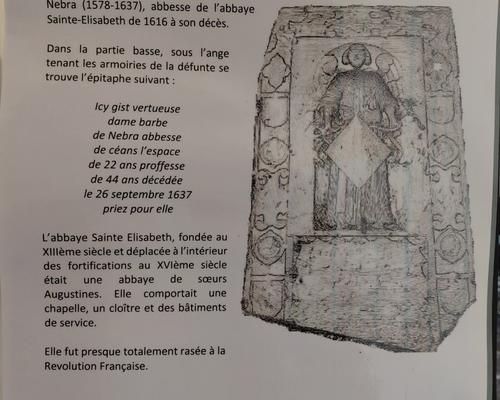

Découverte près des vestiges de l’abbaye détruite au XIXᵉ siècle, cette dalle est l'une des rares traces matérielles de la vie monastique au Quesnoy. Elle a été découverte récemment à proximité de l'emplacement de l'abbaye laissée à l'abandon depuis la Révolution et détruite vers 1880. Les recherches de Grégory Chermeux, président du Cercle Historique Quercitain, laissent à penser que cette pierre tombale serait celle de l'abbesse Barbe de Negra, dont la famille est issue de la noblesse allemande, en fonction de 1616 à 1637.

Cette pièce archéologique a trouvé sa place dans le renfoncement à droite en entrant dans l'église, dont les murs sont voués à la mémoire des soldats quercitains morts pour la France durant la Première Guerre mondiale, sous le regard de Jeanne d'Arc.

Texte prononcé le dimanche 21 septembre 2025 par Jean François LEFEVRE lors de la cérémonie de dépose à l’église du Quesnoy d’une dalle funéraire ayant appartenu à la sépulture d’une Abbesse de l’Abbaye Ste Elisabeth

L’ancienne église paroissiale Notre-Dame et l’Abbaye Sainte-Elisabeth ont été pendant près de 6 siècles les deux monuments religieux les plus emblématiques de la ville du Quesnoy. La première relevait du clergé séculier, la seconde du clergé régulier. Ces deux institutions sont contemporaines, elles se placent dans le sillage de la fondation de la ville, et datent du 13ème siècle . Les deux disparaitront définitivement sous la Révolution .

Sainte Elisabeth de Hongrie, Duchesse de Thuringe, mère d’une famille de trois enfants , veuve à l’âge de 20 ans, est décédée religieuse du Tiers Ordre franciscain auprès d’un hôpital à Marbourg en Allemagne le 17 novembre 1231, à l’âge de 24 ans. Sa réputation de piété et de charité est telle qu’elle est canonisée en moins de 4 ans le 27 mai 1235. Depuis cette époque, Ste Elisabeth est fêtée par l’Eglise catholique chaque 17 novembre, date anniversaire de son décès.

Sainte Elisabeth de Hongrie, Duchesse de Thuringe, mère d’une famille de trois enfants , veuve à l’âge de 20 ans, est décédée religieuse du Tiers Ordre franciscain auprès d’un hôpital à Marbourg en Allemagne le 17 novembre 1231, à l’âge de 24 ans. Sa réputation de piété et de charité est telle qu’elle est canonisée en moins de 4 ans le 27 mai 1235. Depuis cette époque, Ste Elisabeth est fêtée par l’Eglise catholique chaque 17 novembre, date anniversaire de son décès.

Déjà quatre ans avant le décès de la sainte, le Pape Grégoire IX avait délivre une bulle le 10 juin 1227 portant confirmation de la fondation d’un établissement de religieuses au Quesnoy. C’est une création tardive issue du mouvement de la vie apostolique qui a eu son essor le siècle précédent dans les villes, tels les béguinages et les ordres mendiants. Il s’agit pour l’Eglise d’évangéliser et de servir les populations urbaines déshéritées .

En 1237, en 1240, en 1241 puis en 1243, la comtesse Jeanne de Flandre, fait des libéralités à ces religieuses installées à la périphérie de la ville du Quesnoy. Elle constitue ainsi le noyau du temporel de leur établissement en cours de développement. La comtesse Jeanne était la fille ainée de feu le comte Baudoin VI de Hainaut et de Flandre , lequel était parti en croisade et avait disparu en 1205, alors qu’il était Empereur de Constantinople.

La Comtesse Marguerite qui avait succédé à sa sœur la Comtesse Jeanne, décédée sans enfants en 1244, poursuit et amplifie l’action ecclésiale de son ainée, en particulier au Quesnoy. Elle accroit considérablement le temporel des religieuses en leur faisant d’importantes dotations en 1246, 1265 et 1273. Après avoir obtenu l’accord des 4 curés de paroisses couvrant le vaste territoire du Quesnoy, la comtesse Marguerite fait élever en 1261 l’établissement de ces religieuses au rang d’Abbaye, ce sera désormais l’Abbaye Sainte-Elisabeth ou Sainte-Isabelle comme on l’écrit parfois improprement à l’époque.

Il relèvera désormais du célèbre Institut de St Victor de Paris. Elle y fait venir des nonnes de l’Abbaye de Prémy à Cambrai. La communauté dirigée par une Abbesse comprendra des chanoinesses issues de la petite noblesse et de la bourgeoisie car les familles doivent doter leurs filles quand elles entrent en religion, et des sœurs converses qui seront leurs auxiliaires ou domestiques. Toutes suivront la règle de St Augustin. L’année suivante le Pape Urbain IV prend un acte qui leur accorde protection et privilèges pontificaux.

La question de l’emplacement initial de l’Abbaye demeure largement un sujet controversé. En ville ou hors de la ville ? Cela n’a qu’une importance relative . Dans un premier temps l’abbaye était adossée à un hôpital préexistant. Le mot hôpital n’avait pas le même sens qu’aujourd’hui . C’était un lieu en général hors des zones habitées où l’on soignait comme on pouvait les pauvres malades, y compris les contagieux qu’il fallait tenir à l’écart, et où l’on pouvait héberger pour quelques jours des voyageurs désargentés . C’était plus une maison d’hospitalité populaire qu’un hôpital au sens actuel du terme.

Au 12ème siècle , l’enceinte fortifiée de la ville était embryonnaire puis au 13ème siècle partielle. Au fur et à mesure du développement de la ville aux abords du château fortifié, les comtes de Hainaut ont entamé à sa périphérie la construction de tours de défenses puis en certains endroits de murailles, mais à l’époque de la fondation de l’Abbaye, l’ensemble du périmètre urbain n’était pas emmuraillé. Selon des textes anciens, l’hôpital et donc l’Abbaye qui lui a été adjointe était primitivement située quelque part entre le vivier de l’écluse et la porte St Martin. Ce lieu était donc initialement hors de la ville, mais avec l’extension de la cité et l’achèvement de la ceinture des remparts, ce même lieu fixe s’est retrouvé au fil du temps dans la ville .

Un tournant important se produit au milieu du 15ème siècle. Philippe le Bon, 3ème Duc de Bourgogne , l’un des princes les plus puissants d’Europe, et l’Evêque de Cambrai se concertent sur le devenir de l’Abbaye. Il s’en suivra une importante réforme en deux temps. Tout d’abord , le 26 décembre 1459 , jour de la Ste Etienne , les chanoinesses du Quesnoy prennent la clôture, l’Abbesse étant Isabeau de Dimont. Ce sera désormais un ordre cloitré , à l’abri des regards et sans relation avec la population. Mais on voit très vite l’incompatibilité d’une telle mesure avec le service de l’hôpital qui est un lieu ouvert. Pour appliquer pleinement la réforme, on décide avec raison trois ans plus tard de détacher l’hôpital de l’Abbaye et de le confier à une communauté de béguines . Les chanoinesses pourront désormais se consacrer exclusivement à la contemplation et à la prière .

A l’avènement de Charles le Quint, né en 1500 à Gand, héritier des comtés de Flandre et de Hainaut, Roi d’Espagne, couronné Empereur en 1520, l’emprise de l’Abbaye Ste Elisabeth s’étend sur une vaste zone alors incluse en totalité dans la ville , occupant le bas des rues Baillion et St François actuelles, se prolongeant au-delà de l’enceinte fortifiée que nous connaissons aujourd’hui.

En 1554 , l’Empereur décide de renforcer et de moderniser les fortifications de sa bonne ville du Quesnoy, en y introduisant de nouveaux types d’ouvrages comme les bastions nouvellement inventés par des ingénieurs italiens et en implantant un cavalier de terre ou quévallet , précisément sur la zone occupée par l’Abbaye. Cet ouvrage à élever est destiné à intercepter dans ce secteur de la ville les éventuels tirs d’un potentiel agresseur. Théoriquement, tous les bâtiments ne sont pas voués à la destruction , mais le cœur de l’Abbaye est visé , de sorte qu’il faut transférer le tout dans un autre quartier de la ville.

L’Abbesse et les chanoinesses sont donc priées de quitter les lieux dans les meilleurs délais. Ce sont le fait du Prince et les nécessités de la défense qui priment sur toute autre considération. Aux religieuses et à leurs soutiens de se débrouiller sur place . L’expertise de la valeur des immeubles à abandonner est faite dès le 5 août 1554. Le 2 décembre de cette même année , Philippe de Croy, Duc d’Arschot, agissant au nom de l’Empereur, fixe l’indemnisation de l’Etat à une rente annuelle et héritière de 300 livres tournois.

L’opportunité de délocalisation ne se présente que deux ans plus tard en 1556 . 5 maisons contigües dans la rue des Bouloires dite aussi rue Loutrière , aujourd’hui rue Achille Carlier , un vaste terrain sur l’arrière, et 4 autres héritages donnant sur la rue du puche Gohart, aujourd’hui rue Goa , deviennentvacants . L’Abbaye les prend en arrentement perpétuel , c'est-à-dire qu’elle en devient propriétaire moyennant le versement d’une rente annuelle et perpétuelle aux anciens possesseurs .

Il restera à approprier ces bâtiments disparates à l’usage d’une maison de religion et à édifier des constructions nouvelles , dont au premier chef un une église et un cloitre . A l’évidence, tout ceci demande des moyens financiers conséquents et du temps .En 1581 , les Religieuses lasseset désespérées de vivre dans leur nouveaumonastère , qui est encore loin d’être achevé, déposentune requête auprès du souverain de l’époque, Philippe II, Roi d’Espagne. Il consentira à des dispositions complémentaires. La chapelle pourtant de taille modeste ne sera consacrée que dix ans plus tard en 1591 , 36 ans après leur éviction .

Charlotte de Mailly, Abbesse depuis 1584, vient à décéder vers 1614 ou 1615 . Une période d’interrègne s’ouvre . . A cette époque , elle pouvait durer une ou plusieurs années , la prieuse , numéro 2 de la communauté , assurant la transition pour ce qui tient à la vie courante de l’établissement . Conformément aux constitutions de l’Abbaye du Quesnoy, les Archiducs d’Autriche Albert et Isabelle , couple sans enfants , souverains en viager des Pays Bas Espagnols ,diligententune commission d’information sur les vœux des chanoinesses quercitaines quant à la désignation de leur future Abbesse.

Les commissaires entendent la déposition et les motivations de chacune des religieuses, et en font rapport aux Archiducs . En principe , les chanoinesses donnent trois nomspar ordre de priorité. A cette époque , le processus n’est guère démocratique , les femmes sont des mineures dans la société , la voix dominante est celle du consensus entre la haute hiérarchie de l’Eglise et les Princes régnants.Albert et Isabelle rendent une ordonnance le 9 juillet 1616 consentant à nommer Barbe de Nebra, Abbesse de l’Abbaye Ste Elisabeth ,

Barbe de Nébra serait née vers 1578 et était entrée à l’Abbaye comme novice à l’âge de 16 ans. Elle aurait donc 38 ans au moment de son installation comme Abbesse. Son Abbatiat est marqué par un important programme de travaux. Il s’agit moins d’augmenter les superficies du bâti existant que de donner aux chanoinesses et au fermier de la bassecour plus d’aisances et de commodités . creusement d’un puits, construction d’une bergerie, réparations à la laiterie de la bassecour, achat d’un jardin contigu avec déplacement de la muraille de clôture , rehaussement et pavage du cloitre, travaux à l’infirmerie, réfection de la petite citerne du préau, aménagement d’un bureau et comptoir pour la procureuse de l’Abbaye , réfection des galeries couvertes du cloitre, travaux à la cuisine etc. Charité bien ordonnée commence par soi même : l’abbesse ne s’oublie pas ; elle fait réaliser la porte qui donne accès à la chambre de Madame. Cette ouverture est désormais ornementée par un arc en grés et pierres blanches d’Avesnes-le-Sec. Barbe de Nebra décèderait le 26 septembre de l’année 1637 ou au plus tard en décembre de cette même année. Sa successeure ne sera désignée qu’en 1639.

Barbe de Nébra serait née vers 1578 et était entrée à l’Abbaye comme novice à l’âge de 16 ans. Elle aurait donc 38 ans au moment de son installation comme Abbesse. Son Abbatiat est marqué par un important programme de travaux. Il s’agit moins d’augmenter les superficies du bâti existant que de donner aux chanoinesses et au fermier de la bassecour plus d’aisances et de commodités . creusement d’un puits, construction d’une bergerie, réparations à la laiterie de la bassecour, achat d’un jardin contigu avec déplacement de la muraille de clôture , rehaussement et pavage du cloitre, travaux à l’infirmerie, réfection de la petite citerne du préau, aménagement d’un bureau et comptoir pour la procureuse de l’Abbaye , réfection des galeries couvertes du cloitre, travaux à la cuisine etc. Charité bien ordonnée commence par soi même : l’abbesse ne s’oublie pas ; elle fait réaliser la porte qui donne accès à la chambre de Madame. Cette ouverture est désormais ornementée par un arc en grés et pierres blanches d’Avesnes-le-Sec. Barbe de Nebra décèderait le 26 septembre de l’année 1637 ou au plus tard en décembre de cette même année. Sa successeure ne sera désignée qu’en 1639.